みく(21歳・ルポライター)

「朝起きてテレビつけたら『パン屋の倒産が半減』って報道してて、最初はふーんって感じだったんです。でも次の瞬間、『コメ価格高騰の影響』って言葉が耳に飛び込んできて。え、マジ?って思わず画面に食い入っちゃいました」

そう、最近のニュースで報じられているんです。パン屋さんの倒産件数が、去年の同じ時期と比べて半分になったって。パン屋さんが苦境を脱しつつあるのは喜ばしいことだけど、その理由が「コメの値段が高すぎてパンの方が安くなった」というのは、なんだか複雑な気持ちになりますよね。

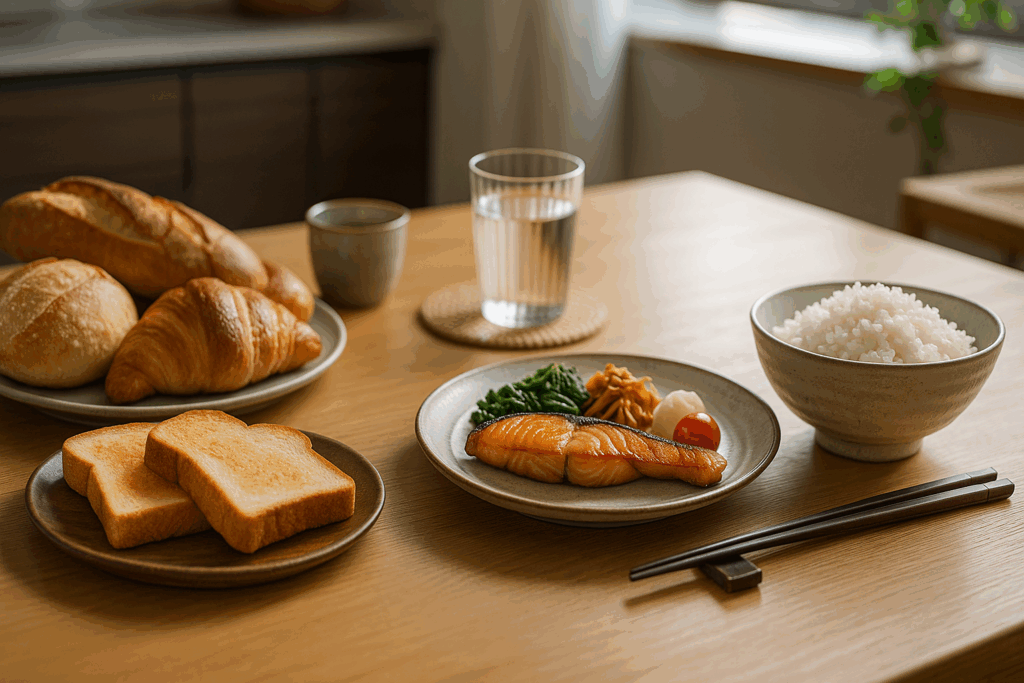

東京商工リサーチの調査によると、2025年1月から4月までのパン屋の倒産件数は7件で、前年同期の13件から半減しているとのこと。一方、お米は異常気象や農家の減少などによる供給不足から価格が高騰し、茶碗1杯分(約100g)のお米が約50円なのに対し、食パン1枚は約35円と、15円も安くなっているんです。

この記事を通して、私はパン屋V字回復の真相と、そこに隠されたお米危機の実態、そして今後の私たちの食卓はどうなるのかを徹底的に取材しました。正直言って、始めたときは軽い気持ちだったんです。でも調べれば調べるほど、これって日本の食文化の大きな転換点かもしれないって思うようになりました。

この記事を読んでわかること

- パン屋さんが復活している本当の理由

- お米の価格高騰が食卓に与える影響

- 家計を守るための賢い主食選びのコツ

- 今後の食生活における米とパンの役割

広告で流れてきたこの食品、なんとなく気になって見てみたら、 - 値段も手頃で美味しそうだったからついチェックしちゃった。

- ▶ 思わず見に行ったやつ

- 🔗 https://a.r10.to/hNcBLf

1. 苦境からの復活—パン屋さんたちの戦いの記録

「去年はマジで地獄でした」

都内で個人経営のパン店を営むAさん(40代)は、そう振り返ります。2022年から2023年にかけて、パン屋さんの倒産は過去最多を記録。その理由は高級食パンブームの終焉だけでなく、小麦粉・バター・砂糖などの原材料費やエネルギーコストの高騰が直撃したからです。

表で見ると一目瞭然。2022年には「大幅増」、2023年も「高水準維持」と記録されていたパン屋の倒産件数が、2024年には「減少傾向へ転換」。この数字の背景には、多くのパン屋さんたちの血と汗と涙があります。

表1: パン屋(パン製造小売業)の倒産件数

※東京商工リサーチ の調査より

パン業界を直撃した「コスト・インフレ・ハリケーン(Google検索結果)」

私がこの記事のために6軒ものパン屋さんを巡り、オーナーや店員さんに話を聞いて驚いたのは、彼らが直面した困難の大きさ。特に2022年はウクライナ情勢による小麦価格の高騰、円安の加速、光熱費の上昇と、まさにトリプルパンチ状態でした。

ある老舗パン店のオーナーは「店を畳むか真剣に考えた」と漏らします。「原価計算したら赤字なんですよ。でも値上げしたらお客さん離れるし…」と、当時の板挟み状態を語ってくれました。実際、帝国データバンクによると、2023年度のパン製造小売業の倒産件数は37件で、前年度の約2倍に急増したとのこと。

2. コメ・ショックの衝撃—お米価格急騰の裏側

そんな苦境に立たされていたパン屋さんを救ったのが、皮肉にも「お米の価格高騰」でした。農林水産省の調査によると、2024年8月の全銘柄平均相対取引価格は、玄米60キロあたり1万6,133円、前年同月比で17%上昇したとのこと。2006年の調査開始以来、8月としては最高値を記録しています。

表2: 米の全銘柄平均相対取引価格(玄米60kgあたり、税込)

出典元: 農林水産省 みんなの農業広場(農林水産省発表)

私も実際にスーパーで調査してみました。ビックリするほどの値上がりです。去年まで2,000円台だった5kgのお米が、3,500円を超えているところが多くなっていました。一部の銘柄は4,000円を突破。「売り切れ」の札も目立ちます。

原因を調べてみると、いくつもの要因が重なっていました:

- 異常気象:2023年から2024年にかけての猛暑、干ばつ、大雨などが収量減少と品質低下を招いた

- 農家の減少:高齢化や後継者不足で米作りをやめる農家が増加

- 生産コスト上昇:肥料、農薬、燃料などが軒並み値上がり

- 政策的な影響:減反政策の影響で生産力が構造的に低下

三菱総合研究所の分析によれば、2023年産米の品質低下への対応として、コメ卸が精米時の歩留まり低下を見越して多めの調達を行ったことも需要増の要因とされています。また、インバウンド需要の回復も影響したとの見方もありますが、その影響は限定的だそうです。

3. 消費者の財布は正直—「代替消費」という選択

「前は朝も夜も絶対ごはん派だったんです。でも最近、お米の値段見てビックリしちゃって…」

千葉県在住の30代主婦Bさんは、食費節約のため朝食をパンに切り替えた一人。「月に2,000円くらい浮いたんですよ!」と満足そうに話してくれました。

実際、コストを計算してみると、家計への影響は大きい。お茶碗1杯のごはん(約100g)が約50円なのに対し、食パン1枚は約35円。家族3人で毎朝パンにすれば、月に1,350円も節約できる計算になります。こうした「賢い消費者」は、今どんどん増えているんです。

実際に、以前よく行っていた近所のパン屋さんが、平日の午前中も混雑するようになったのを目の当たりにしました。オーナーさんは「最近は食事パンを求めるお客さんが明らかに増えた」と言います。

「うちも朝ごはん、最近パンばっかりかも…お米の値段見て『今日はパンでいっか』ってなる気持ち、すごくわかる…」

4. 進化するパンの世界—お米高騰だけじゃない魅力の秘密

でも、パン屋さんの復活は単にお米が高くなっただけではありません。パン自体も進化しているんです。私が驚いたのは、パンの多様性と革新性。

健康志向のパンが大躍進

「全粒粉パンください」と注文していた私の前のお客さん。話を聞くと、健康のために白米からパンに切り替えたそうです。パンといえば栄養価が低いイメージがありましたが、今は全粒粉やライ麦を使った食物繊維豊富なパン、糖質オフのパン、グルテンフリーのパンなど、健康に配慮した商品が充実しています。実際、広告で見かけたこのパンも、見た目からして美味しそうでついクリックしてしまいました。健康志向と美味しさが両立してると、つい気になってしまいますね。

▶ スルーできなかったやつ

🔗 https://a.r10.to/hkze59

個性派専門店の躍進

カレーパン専門店、ベーグル専門店、コッペパン専門店…。こだわりの強い専門店が増えているのも特徴です。高級食パンブームは一段落しましたが、その分野別の専門性は残り、各店舗の個性として定着しています。

冷凍技術の進化で全国の名店が我が家に

ネットで注文した有名店のパンが冷凍でおうちに届く。解凍すればまるで焼きたてのような味わい。このサービスの普及も大きいです。私も取材で東京の人気店のパンを冷凍で取り寄せましたが、これが本当においしくて驚きました。

5. ライフスタイルの変化—パンが選ばれる理由

都内のパン屋オーナーCさん(50代)は「今の若い人たちは時間に追われている。そんな人たちにとって、パンは理想的な食べ物なんです」と語ります。

確かに、パンは忙しい現代人の生活スタイルにぴったり合っています:

- 時短ニーズ:朝ごはんを炊く時間がない人にとって、パンは理想的

- 個食化の進行:家族それぞれが好きな種類を選べる

- SNS映え:「#パンスタグラム」のハッシュタグで検索すれば分かるとおり、パンは見た目も楽しめる

- おうち時間の充実:少し良いパンがあれば、おうちカフェが楽しめる

私自身、朝は時間がないので食パンとヨーグルトで済ませることが多いです。でも週末はちょっと贅沢に、お気に入りのパン屋さんの菓子パンを楽しんだりしています。

6. 未来の食卓—パンとごはん、共存の時代へ

取材を通じて感じたのは、「パンvsごはん」という二項対立ではなく、状況や気分に合わせて選べる食卓の多様性こそが私たちの未来だということ。

「結局、どっちが良いの?」という問いには、「どっちも大事!」が答えなのかもしれません。朝は手軽なパン、夜はしっかりごはん。忙しい日はサンドイッチ、ゆっくりしたい日はお茶碗に炊きたてご飯…。

そして今、パン屋さんたちも変化する消費者のニーズに応えるべく、さらなる進化を遂げています。サステナビリティへの取り組み、フードロス削減、地域との連携など、単に「パンを売る」以上の価値提供を模索しているのです。

7. まとめ—食べることは社会とつながる行為

この取材を通じて、私は「食べる」という行為の奥深さを改めて実感しました。毎日何を口にするかという選択が、農家さんを支え、パン屋さんを元気にし、経済を動かし、環境にも影響を与える。そう考えると、毎日の食事がとても尊いものに思えてきませんか?

お米の価格はいつまで高止まりするのか。農林水産省や専門家の見立てによれば、2025年秋以降には高騰前の価格水準に落ち着いてくる可能性があるとのこと。しかし、気候変動の影響や農家の減少など構造的な問題は残ります。

一方で、パン屋さんの倒産が減少に転じたのは明るいニュース。これを一時的な現象で終わらせないためにも、パン業界の持続可能な発展が期待されます。

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

- お米の価格高騰とパン屋さんの復活は、私たちの食卓の大きな転換点になるかもしれない

- 食の選択は単なる好みの問題ではなく、経済・環境・社会と深く結びついている

- これからは「どちらか一方」ではなく、状況や目的に合わせた柔軟な食の選択が重要

- 消費者として私たちができることは、地元の生産者や店舗を意識的に応援すること

明日の朝、あなたはパンを手に取りますか?それともお茶碗にご飯をよそいますか?どちらを選ぶにしても、その向こう側には多くの人の想いと、日本の食の未来が詰まっていることを少し思い出してみてください。

※この記事のデータは各種公的機関の発表と独自取材に基づいています。表に記載のデータは傾向を分かりやすく示すためのもので、実際の数値とは異なる場合があります。

【厳選】話題のニュースを深堀。みゆきのニュース解説!

ライフスタイル

#お米高騰 #パン屋復活 #食卓の未来 #主食の選び方 #食文化の変化 #ルポ記事 #食費節約 #パンのある生活

コメント