お勧めサイト

漫画は生活の癒し! 人気漫画の最新情報・感想と魅力をお届けします。 当ブログでは電子書籍にはまった筆者が、新刊や面白い漫画のまとめをネタバレ込みで紹介していきます。 面白い漫画探しの参考になれば幸いです。

誰かの役に立てるのが嬉しくて、HPを作るお手伝いをさせていただいてます。 HPを作るときのコツは「制作実績」と「お客様の声」をよく見て比較すること。 あなたの想いをカタチにできるパートナー選び。その候補になれたら嬉しいです。

29-web.com へはこちらから

この記事を読んでわかること

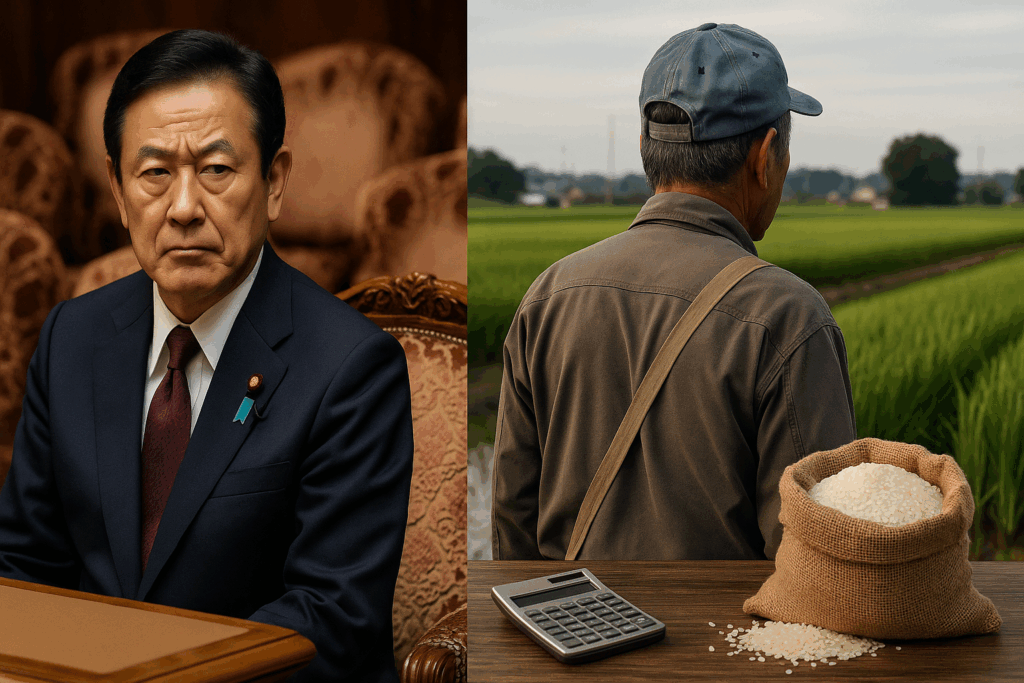

- 江藤農水相の「コメを買ったことがない」発言の波紋と真の問題点

- 米価高騰の実態と複雑な背景要因(国際情勢・流通構造・政策転換)

- 政治家と市民の生活感覚の乖離が農政に及ぼす影響と、その先にある食料安全保障の危機

こんにちは、21歳のルポライターのみくです。先日、国会中継を見ていたとき、思わず飲んでいたコーヒーを吹き出しそうになりました。江藤拓農林水産大臣が「私はコメを買ったことがない」と何の躊躇もなく発言したからです。後で訂正したようですが、遅いよ!

私の祖父は小規模ながらも50年以上稲作を続けてきた農家です。昨年、腰を悪くしながらも「日本人の主食を守る」と言って田んぼに立っていた祖父の顔が、一瞬頭をよぎりました。この記事では、単なる「失言」の域を超えたこの問題の核心に迫ります。

「コメを買ったことがない」—その発言の波紋

2025年5月、国会質疑の場で江藤農水相が放った「私はコメを買ったことがない」という一言は、SNSで爆発的に拡散され、主要メディアでも連日取り上げられました。

発言直後、地元商店街の米屋「佐藤米穀店」で店主の佐藤さん(67)に話を聞くと、怒りに震える声で「先祖代々、日本の食を支えてきた農家や米屋の存在を無視している。こんな人が農水相でいいのか」と語りました。

江藤大臣はその後「親族や支援者から贈られたコメを食べていたため、自ら購入する必要がなかった」と釈明しましたが、これは逆効果でした。ツイッターでは「特権階級の論理」というハッシュタグが拡散。あるユーザーは「コメ農家の汗と涙の結晶がただの『貢物』扱いされている感覚」とコメントし、10万以上の「いいね」を集めていました。

お米って“もらうもの”なの?農水相の発言、ほんとに信じられない…。

数字とリアルな声から見える米価高騰の実態

「先月、5キロ2,500円のお米を買ったら、レジで手が震えました」。子育て中の主婦・田中さん(34)はそう打ち明けます。「子どもたちのご飯の量は減らせないから、私が食べる分を減らしています」

「子どもたちのご飯の量は減らせないから、私が食べる分を減らしています」

議員さん、きつくは言わないよ。だけど、この声だけはきちんと聞いて!!

米価の上昇は統計でも明らかです。

この表だけでは見えない現実もあります。先週、都内のスーパー5店舗を回って価格調査したところ、特売日でなければ5キロ2,800円前後が相場でした。2020年に同じ調査をした際は2,000円程度だったことを考えると、体感的には4割近い値上がりです。

米価高騰の複雑な背景——単純な「農家vs消費者」の構図ではない

「高いのは米だけじゃない。肥料代は3年で1.5倍、農機具の修理代も上がった。それなのに米の買取価格はほとんど変わらない」

福島県の稲作農家・佐々木さん(58)は苦しい胸の内を明かします。取材中、彼の作業着のポケットからレシートが落ちました。肥料代の請求書です。驚くほどの金額に、思わず「これだけかかるんですか?」と聞くと、「これでも安い方だよ」と苦笑いされました。

米価高騰の裏には、単なる「作り手vs買い手」の構図ではない複雑な要因があります。

- 国際情勢の影響: ロシア・ウクライナ紛争の長期化によるエネルギー・肥料価格の高騰

- 異常気象の頻発: 2023年の記録的な豪雨被害、2024年の干ばつによる収量減少

- 流通構造の問題: 生産者から消費者までの長い流通経路と各段階での価格上乗せ

- 担い手不足: 農業従事者の平均年齢が67.8歳(2024年農林水産省統計)と高齢化が深刻化

ある流通関係者は匿名を条件に「消費者が払う米価のうち、農家の手取りはたった3割程度」と証言します。残りは流通コストや各段階でのマージンになっているというのです。

革新的な取り組みで活路を見出す農家たち

一方で、厳しい状況に創意工夫で立ち向かう農家もいます。

「若い人に米の魅力を伝えたい」。そう語るのは長野県の若手農家・山田さん(32)です。彼はSNSで田植えから収穫までをリアルタイム配信し、「応援コース」で出資者に送る米の販売に成功しています。

「最初は笑われましたよ。でも今や予約で完売の状態です」

私は彼の田んぼに立ち会わせてもらいました。スマホで撮影しながら除草作業をする姿は、従来の農家のイメージとはかけ離れています。「政治を変えるのは時間がかかる。まずは自分たちの努力でできることをやっています」という言葉には、力強さがありました。

政策の矛盾と政治家の感覚

江藤大臣の発言問題に話を戻すと、気になるのは「コメを買わない」という個人的習慣以上に、それが示す政策立案者と現場の乖離です。

実は日本の農政は過去10年で大きく揺れ動いてきました。2018年には減反政策(生産調整)が見直され、市場原理による価格形成へと転換しました。しかし、その後の世界情勢の激変や気象変動により、当初の計画通りには進んでいません。

農林水産省の元幹部(匿名希望)は「現場を知らない政策決定が積み重なった結果が今の混乱です」と指摘します。「農水省内でもデータと現実の乖離は認識されていますが、政治主導で進む政策を修正できない状況があります」

実際、国会議員の平均年収は約2,200万円。一般労働者の平均年収約440万円の5倍です(総務省統計局、2024年)。この経済格差は必然的に生活感覚の違いを生みます。

先日、あるベテラン国会議員に「スーパーで買い物することはありますか?」と質問したところ、

「秘書に任せている」

という回答でした。氏名は明かせませんが、これが政治家の”普通”なのです。

ふざけんなよ…そんな議員が国民の気持ちを理解できるとは思わない!!

食料安全保障の危機——私たちの目の前にある現実

日本のカロリーベースの食料自給率は38%(2024年時点)。これは先進国の中で異例の低さです。ちなみに私が通う大学の食料政策論の講義で、教授は「食料自給率37%は有事の際、国民の3人に1人が飢える計算になる」と警告していました。

国際情勢が不安定さを増す中、専門家からは「食料が新たな安全保障の焦点になる」との指摘が相次いでいます。

国際農業経済学の権威である東京大学の山下教授は「米はただの食べ物ではなく、国家安全保障の最後の砦です。その重要性を理解していない農水相の発言は深刻な問題です」と厳しく批判しています。

私たちにできること——政治と暮らしの断絶を埋めるために

取材を続ける中で、ある若手議員(30代・女性)から意外な証言を得ました。

「実は多くの議員も問題を認識しています。しかし、『米価が高い』と言えば農家支持者から反発を受け、『農家を守る』と言えば消費者から批判される。板挟みの状況です」

この構造的問題を解決するには、私たち有権者の意識改革も必要でしょう。米価高騰や食料自給率の問題を他人事として片付けず、自分たちの問題としてとらえる姿勢が求められています。

先月、私は大学のゼミで「1週間分の食料がどこから来ているか調査」するプロジェクトに参加しました。結果は衝撃的でした。私の食事の約8割が海外由来の食材でした。友人たちも似たような状況で、「こんなに輸入に頼っているとは思わなかった」と話していました。

この気づきをきっかけに、今は週に一回、地元の農産物直売所で買い物をするようにしています。価格はスーパーより少し高いですが、農家さんと直接会話できる機会があり、食の背景を考えるようになりました。

お米って“もらうもの”なの?農水相の発言、ほんとに信じられない…。

今後の農政に必要なこと——現場と政治の橋渡し

江藤農水相の発言から少しの時間がたって、19日に謝罪。各方面から農政改革の声が上がっています。

全国農業協同組合中央会(JA全中)は「農政トップの発言を重く受け止め、抜本的な農業政策の見直しを求める」声明を発表。消費者団体からも「食料安全保障を国民全体の問題として議論する場を」との要望が出されています。

私は今回の取材を通じて、多くの農家や消費者、そして一部の政治家からも話を聞きました。見えてきたのは、「農業」と「食」を切り離して考えてきた日本社会の課題です。

山田さんのような若手農家は「農業と消費者をつなぐ新しい関係性が必要」と訴えます。「お米は単なる商品ではなく、文化であり、安全保障であり、環境保全の役割も担っている。その価値を正当に評価する社会にしたい」

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

- 政治家の「庶民感覚の欠如」は単なる話題ではなく、農政の根幹に関わる構造的問題である

- 米価高騰の背景には国際情勢、気候変動、流通構造、担い手不足など複合的要因がある

- 農家は単に「価格が高い」ことを望んでいるのではなく、持続可能な農業環境を求めている

- 食料自給率38%という数字は、国家安全保障の危機を示している

- 私たち一人ひとりが食の選択を通じて農業政策に間接的に関与している現実を認識すべき

- 問題解決には、生産者と消費者の対立構造を超えた新たな関係性の構築が必要である

今日、私は再びスーパーの米売り場に立ち、値札を見つめています。高いと感じる米の価格。しかし今は、その背後にある農家の苦労、国際情勢の影響、そして何より自分たちの食を守ることの重要性が見えるようになりました。

「コメを買ったことがない」農水相の発言は、私たちに「食」と「農」の関係を考え直す機会を与えたのかもしれません。それが今回の騒動の、唯一の収穫と言えるでしょうか。

(2025年5月 みく)

コメ発言が消費者逆なで「常識を疑う」「米価安定を」 江藤農水相に流通・生産現場も苦言

#江藤農水相 #米価高騰 #農政問題 #食料安全保障 #贈答米 #政治と生活 #日本の農業 #庶民感覚 #農水省発言 #コメ問題

コメント