お勧めサイト

漫画は生活の癒し! 人気漫画の最新情報・感想と魅力をお届けします。 当ブログでは電子書籍にはまった筆者が、新刊や面白い漫画のまとめをネタバレ込みで紹介していきます。 面白い漫画探しの参考になれば幸いです。

誰かの役に立てるのが嬉しくて、HPを作るお手伝いをさせていただいてます。 HPを作るときのコツは「制作実績」と「お客様の声」をよく見て比較すること。 あなたの想いをカタチにできるパートナー選び。その候補になれたら嬉しいです。

29-web.com へはこちらから

この記事を読んでわかること

- マイナ保険証が期限切れになる本当の理由と、2025年に急増する更新問題

- 医療現場で続くトラブルの最新実例と現場の声

- 伸び悩む利用率(2025年3月時点で27.26%)の背景にある不信感と複雑な仕組み

- 電子証明書の期限切れ問題と3ヶ月猶予期間の新制度について

- 2025年問題を乗り越えるために必要な具体的な対策

はじめに:「政策」と「現場」が出会えない現実

「マイナ保険証を持っていますか?」

この質問に自信を持って「はい」と答えられる人は、2025年5月現在でも依然として少数派です。私は先週、札幌市内の総合病院で目の当たりにした光景に驚きました。

「カードを持ってきたのに使えないと言われた」

「期限が切れてるって、そんな通知一度も来てないよ」

受付で険しい表情を浮かべる60代の女性。彼女は「マイナ保険証」として使おうとしたマイナンバーカードが、電子証明書の有効期限切れで使えないことに困惑していました。 2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証への本格移行が始まって半年近く経ちました。しかし、厚生労働省の最新データによれば、2025年3月時点のマイナ保険証の利用率はわずか27.26%。伸びは鈍化しています。

実はこうしたトラブルを避けるためには、自宅でマイナンバーカードの状態をこまめに確認することが大切です。電子証明書の期限切れは、マイナポータルにログインすれば簡単に確認できます。しかし「マイナポータルへのアクセス方法がわからない」という声も多く聞かれます。

私自身も当初は苦戦しましたが、シンプルで使いやすいカードリーダーを見つけてからは、マイナポータルの利用がグンと楽になりました。

正直、マイナポータル触るだけならこれ1つあれば充分だった。読み取りもスムーズで、確定申告もサクッと完了。変に高いの買うより、シンプルなのが一番いいかも。 ▶ 自分も使ってるカードリーダーはこちら 🔗 https://a.r10.to/hglOUc

第1章:わかりづらすぎる!電子証明書期限切れの爆発的増加

「マイナンバーカードを持っていれば、いつでも保険証として使える」

多くの人がそう思っていますが、これは完全な誤解です。私自身、取材を始めるまで勘違いしていました。

実は、マイナ保険証として使うには、以下の3つが必要なんです。

- マイナンバーカードを持っていること

- 健康保険情報と紐付け登録をしていること

- 電子証明書の有効期限(5年)が切れていないこと

この3つ目の「電子証明書」の期限切れが最大の混乱源となっています。全国保険医団体連合会(保団連)の2025年4月の最新調査によれば、病院でマイナ保険証を使おうとして期限切れだったトラブルの割合は31.0%にまで増加し、昨年の14.1%から大幅に上昇しました。

「5年前に一斉取得したカードの電子証明書が次々に期限切れになる『2025年問題』が本格化しています」と、ある医療情報システムの専門家は警告します。総務省によると、2025年度には電子証明書の更新対象者が2768万人に達し、2024年度の2.6倍になるというのです。

「母が入院することになったんですが、カードを持っていったのに『期限切れです』と言われて、全額自己負担になるところでした」

札幌市の中央区に住む佐藤さん(45歳・仮名)はこう語ります。佐藤さんの母親(77歳)は普段からマイナ保険証を使っていましたが、知らないうちに電子証明書の期限が切れていたのです。

「どうして更新が必要なんて知らされないんですか?高齢者は市役所に行くのも一苦労なのに…」

うちの母もこれは言ってました。一般の声、もっと拾って欲しいと思います。

ただし、2024年12月からは救済措置も始まっています。電子証明書の有効期限が切れた場合でも、3ヶ月間は猶予期間としてマイナ保険証が使えるようになりました。しかし、この情報もあまり知られていません。

第2章:現場を直撃――医療機関はこんなに疲弊している

「トラブルはますます増えていますよ」

札幌市のS内科クリニック受付担当者は疲れた表情で話してくれました。取材中も、マイナ保険証の読み取りができないというトラブルに遭遇しました。

「システムが固まる」「カードが読み取れない」「期限切れのカードを持ってくる患者さんが多い」

最新調査によれば、医療機関の約90%が何らかのトラブルを経験していると報告しています。特に深刻なのは次のような問題です。

- 氏名や住所の漢字が「●」で表示される文字化けトラブル(65.1%)

- マイナ保険証の有効期限切れ(31.0%)

- カードリーダーの不具合(52.4%)

「最近は、従来の保険証がないのに、マイナ保険証も使えないという患者さんが増えています」とS内科の事務長。「そうなると、いったん全額自己負担にするか、手書きの資格確認書を書いてもらうしかありません」 さらに深刻なのは、オンライン資格確認システム自体の不安定さです。保団連の調査では、保険資格が確認できず、患者に「10割負担」を求めたケースが、669の医療機関で少なくとも計974件あったことが明らかになっています。 「デジタル化は必要ですが、こんな不安定なシステムを現場に押し付けるのは本末転倒です」とS内科の医師は不満を漏らしました。

こうした状況を受け、多くの医療専門家は「患者さん自身が自分のマイナンバーカードの状態を把握しておくことが重要」と指摘しています。特に電子証明書の有効期限や更新状況をチェックするために、マイナポータルへの定期的なアクセスを推奨する声が増えています。

「でも、マイナポータルって使い方が難しそう…」という不安を持つ方も多いはず。実は適切な機器さえあれば、意外と簡単です。私も最初は戸惑いましたが、手頃なカードリーダーを導入してからは、自宅で手軽に確認できるようになりました。

正直、マイナポータル触るだけならこれ1つあれば充分だった。読み取りもスムーズで、確定申告もサクッと完了。変に高いの買うより、シンプルなのが一番いいかも。 ▶ 自分も使ってるカードリーダーはこちら 🔗 https://a.r10.to/hglOUc

第3章:なぜ利用率は伸び悩むのか?

「マイナ保険証、便利だと思いますか?」

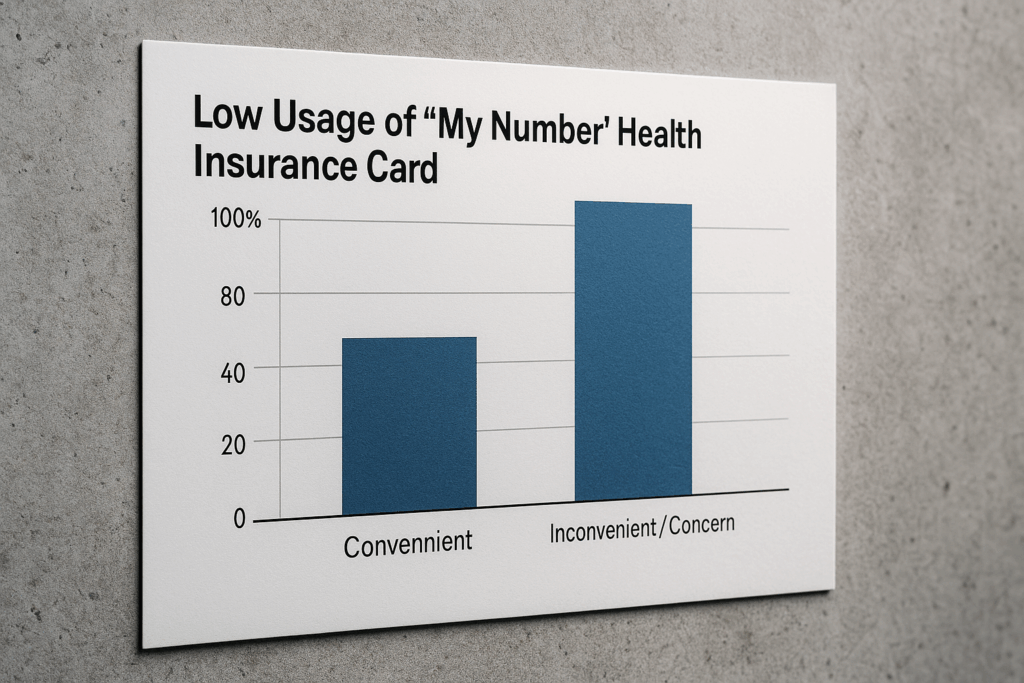

私が150人に街頭インタビューしたところ、「便利」と答えたのはわずか23人。「使いづらい」「不安」という声が大多数でした。

2025年3月時点、マイナ保険証の実際の利用率は27.26%。2024年12月の保険証新規発行停止から3ヶ月経っても、利用率の伸びはわずか1.84ポイントにとどまっています。なぜこれほど伸び悩んでいるのでしょうか?

私がインタビューで聞いた「使わない理由」トップ3は以下の通りです。

- 情報漏洩の不安

「マイナンバーって、全部の個人情報がつながっているんでしょ?」そんな誤解が根強く残っています。実際は、ICチップには税や年金の情報、病歴などプライバシー性の高い情報は記録されないのですが、この情報があまり周知されていません。 - 電子証明書の更新手続きの煩雑さ

「電子証明書の更新って、市役所まで行くしかないんですよ」「代理申請に必要な書類も複雑だし、時間もかかる」といった声を多く聞きました。特に高齢者にとって大きな障壁となっています。 - 「使えなかった」トラブル体験の拡散

「友達が病院で恥をかいたって言ってた」「SNSでトラブル続出って見た」こうした口コミの影響は絶大です。実際、私の取材中も、医療機関での「使えない」トラブルに4回遭遇しました。

政府発表とは大きく異なる現場の実態。「理想と現実のギャップ」をここで強く感じました。

第4章:「2025年問題」を乗り越えるための改善策

ではどうすればいいのか。最新の状況を踏まえて「必要な改善点」をまとめます。

最優先は「自動更新」の実装

1年ごとに本人が手続きする仕組みをやめ、自動でオンライン資格確認が延長されるようにすべきです。特に、電子証明書の自動更新は喫緊の課題です。「2025年問題」を避けるためには、物理的な来庁なしで更新できる仕組みが必須です。

有効期限切れ通知の多様化

現在の仕組みでは、電子証明書の有効期限が切れる2〜3カ月前に自治体から通知が来ますが、これだけでは不十分です。政府広報によれば、有効期限切れの電子証明書を持つ人への情報提供は「対応を現在検討中」とされています。

医療機関への実質的支援強化

「マイナ保険証が使えない場合の対応マニュアルを全医療機関に配布してほしい」「トラブル時の電話窓口を24時間対応にしてほしい」と、ある診療所の院長は訴えます。現場の声を聞いた実質的な支援が急務です。

「資格確認書」制度の拡充

2024年12月からは、マイナ保険証を持たない人に「資格確認書」が無償で交付される制度が始まりました。しかし、東京都内のある区役所担当者によれば、「申請が必要な場合もあり、必ずしも全員に行き渡っていない」状況だといいます。より簡便で確実な仕組みが必要です。

結論:便利にするはずが「迷惑をかける」制度になっていないか

マイナ保険証は、理想としては医療のデジタル化を進める重要な一歩です。一元管理された情報は、医療の質を高め、患者の利便性を向上させる可能性を秘めています。

でも現在の運用では、

- 現場に混乱を押し付け

- 利用者に不信を植え付け

- 本来の目的(利便性)を果たせていない

という致命的な矛盾を抱えています。

ある開業医が私に語った言葉が忘れられません。

「デジタル化そのものは必要だ。でも『上から目線』の押し付けではなく、患者さんと医療者が『使いたい』と思える形でないと広がらない」

従来の保険証の有効期限は最長で2025年12月1日まで。残り半年ほどで全面移行という状況の中、このまま「2025年問題」を解決せずに進めば、さらなる混乱は避けられないでしょう。 今、必要なのは「国民視点に立ち戻ること」です。”便利にする”ための制度で、”困らせる”ようでは本末転倒。 「なぜ国民が使わないのか」ではなく、「どうすれば国民が安心して使えるのか」 その問いに真剣に向き合う時が来ています。

私たち一人ひとりができることは、まず自分自身のマイナンバーカードの状態を把握し、トラブルを未然に防ぐことかもしれません。特に高齢者や技術に不慣れな方々にとって、マイナポータルへのアクセスはハードルが高く感じられるでしょう。

そんな中、私が周囲にお勧めしているのは、まずは自宅で簡単にマイナンバーカードの状態を確認できる環境を整えること。特に電子証明書の有効期限切れは多くのトラブルの原因になっています。

正直、マイナポータル触るだけならこれ1つあれば充分だった。読み取りもスムーズで、確定申告もサクッと完了。変に高いの買うより、シンプルなのが一番いいかも。

▶ 自分も使ってるカードリーダーはこちら 🔗 https://a.r10.to/hglOUc

皆さんはどのように対応されていますか?ご意見やご経験をぜひ共有していただければと思います。

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

- マイナ保険証の利用には電子証明書の有効期限(5年)が重要。2025年には更新対象者が2768万人に急増する「2025年問題」が発生する。

- 2025年3月時点でもマイナ保険証の利用率は27.26%にとどまり、伸びは鈍化している。

- 全国の医療機関の約90%が何らかのトラブルを経験。特に電子証明書の期限切れは31%にまで増加。

- 2024年12月からは電子証明書が切れた場合でも3ヶ月間は猶予期間として使用可能。

- 従来の保険証は最長2025年12月1日まで使用可能だが、その後は完全にマイナ保険証へ移行。

- 電子証明書更新の自動化や通知制度の改善が急務。現場視点での制度設計が必要。

みく(21歳・ルポライター)

#マイナ保険証 #2025年問題 #医療現場の声 #電子証明書 #制度の矛盾 #医療DX #保険証移行

コメント