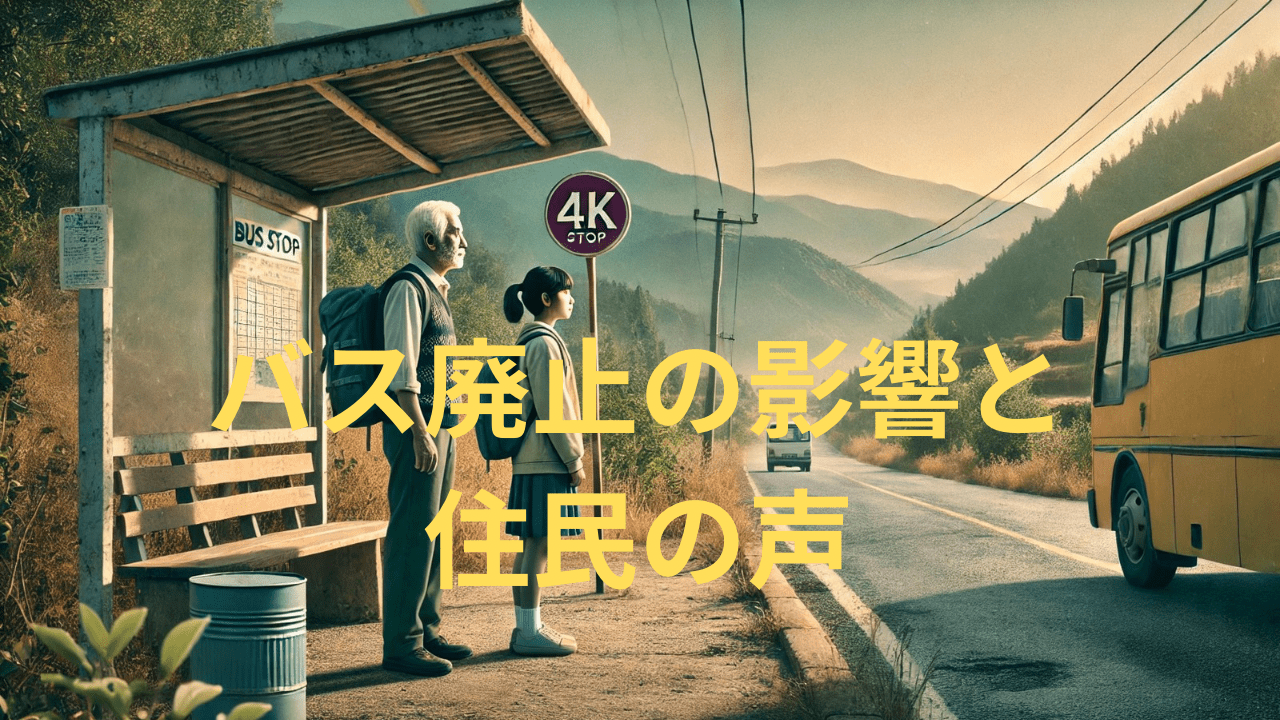

「減便」だと思っていたら、いきなり“消滅”

地方の公共交通が危機的な状況にあることは、もはや誰の目にも明らかだ。だが、その波が想像以上のスピードで押し寄せ、住民の生活を一変させている現実を、どれだけの人が知っているだろう。

ある山間地域で、通勤・通学の要だったバスが「減便予定」とアナウンスされていた。しかし、ふたを開けてみれば“減便”どころか“完全廃止”だったのだ。これは住民にとって寝耳に水どころの話ではない。「本当に突然だった。『次からバスがない』と知ったときの衝撃は、言葉では言い表せない」と語るのは、地元で高校生を持つ母親だ。

| 影響を受けた層 | 主な問題点 |

|---|---|

| 高校生 | 通学手段を失い、代替手段を探す必要がある |

| 高齢者 | 通院や買い物の手段がなくなる |

| 一般住民 | 交通手段の喪失による生活の不便化 |

地域の高校生にとって、バスの廃止は単なる「不便」では済まされない。通学手段を失うということは、最悪の場合「通学そのものができなくなる」ことを意味する。ある生徒の保護者は、「まさかここまで急に廃止されるとは思わなかった。通学時間帯だけでも運行を維持してほしかった」と怒りをにじませる。

「車がなければ生活できない」現実が、より残酷に

このバス路線は高校生だけでなく、日常生活のあらゆる場面で必要とされていた。特に高齢者にとって、病院やスーパーに行く手段が突然なくなった影響は計り知れない。

| 住民の声 | 影響 |

|---|---|

| 「車を持っていないので病院に行けない」 | 通院困難 |

| 「タクシーは高すぎる」 | 経済的負担増 |

| 「買い物に行けない」 | 生活の質の低下 |

「タクシーに頼ればいいという話ではない。山間地域ではワンメーターで行ける距離の店なんてほぼない。片道2,000円、往復4,000円なんて、現実的に払えるわけがない」。

バスがなくなった今、住民の間では「助け合いの相乗り」が自然発生的に始まっているが、これは決して長続きする方法ではない。助ける側もまた、高齢になりつつあるのが現状だからだ。

「利益が出ない」バス会社 vs. 「移動の権利」住民の溝

バス会社は「利用者の減少と経営の問題」を理由に廃止を決定。確かに、赤字運行を続けることが困難なのは理解できる。しかし、住民にとっては「これまでの生活を根こそぎ奪われる」という深刻な問題だ。

行政は「代替手段を検討する」としているが、具体策はまだ示されていない。現在議論されているのは、以下のような手段だ。

| 代替手段 | 期待される効果 |

|---|---|

| コミュニティバス | 地域住民専用バスで最低限の移動を確保 |

| 乗り合いタクシー | 需要に応じて運行し、タクシーよりも安価に |

| 相乗り制度 | 住民同士で助け合い、足を確保 |

だが、これらの代替手段が実現するまでの間、住民の不便は続く。「せめて通学時間帯だけでも」と求める声は切実だが、それさえも叶わないのが現実だ。

住民が動き出した——署名、相乗り、そして行政への圧力

「このまま黙っていたら、私たちの街は死んでしまう」。そんな危機感から、住民たちは自ら動き出した。署名活動が開始され、自治体へバス復活の要望が提出される予定だ。さらに、一部の住民は相乗りの仕組みを整えるなど、独自の対応を進めている。

| 取り組み | 目的 |

|---|---|

| 署名活動 | 行政にバス復活を求める |

| 相乗り制度 | 住民同士で助け合う |

| 代替交通検討会 | 新たな移動手段を模索 |

だが、根本的な解決には、やはり行政・バス会社との協力が不可欠だ。デマンド交通(予約制の小型バス)や、地域で運営するコミュニティバスの導入など、住民の「移動の権利」を守るための仕組みを整える必要がある。

「移動の権利」を守れるか——地域の未来を左右する分岐点

今回のバス廃止は、「公共交通が採算の合わない地域から次々と消えていく未来」を示しているように思える。だが、公共交通が消えれば、そこに住む人も消えていく。つまり、この問題は単なる「バスがなくなる話」ではなく、「地域が消滅するかどうか」の話なのだ。

住民の声をどう拾い上げ、持続可能な交通手段をどう作り上げていくのか。今こそ、行政、バス会社、住民が本気で向き合わなければならない時だ。

「あり得ない」高校生の親憤り 山間地のバス、減便のはずが、まさか廃止とは…「高くても通勤通学の時間だけは…」 地域住民に広がる不安の声

#地方交通 #バス廃止 #地域活性化 #交通問題 #過疎地域

広告

|

|

コメント