※この記事はAIと人間の共同制作で作成されています。

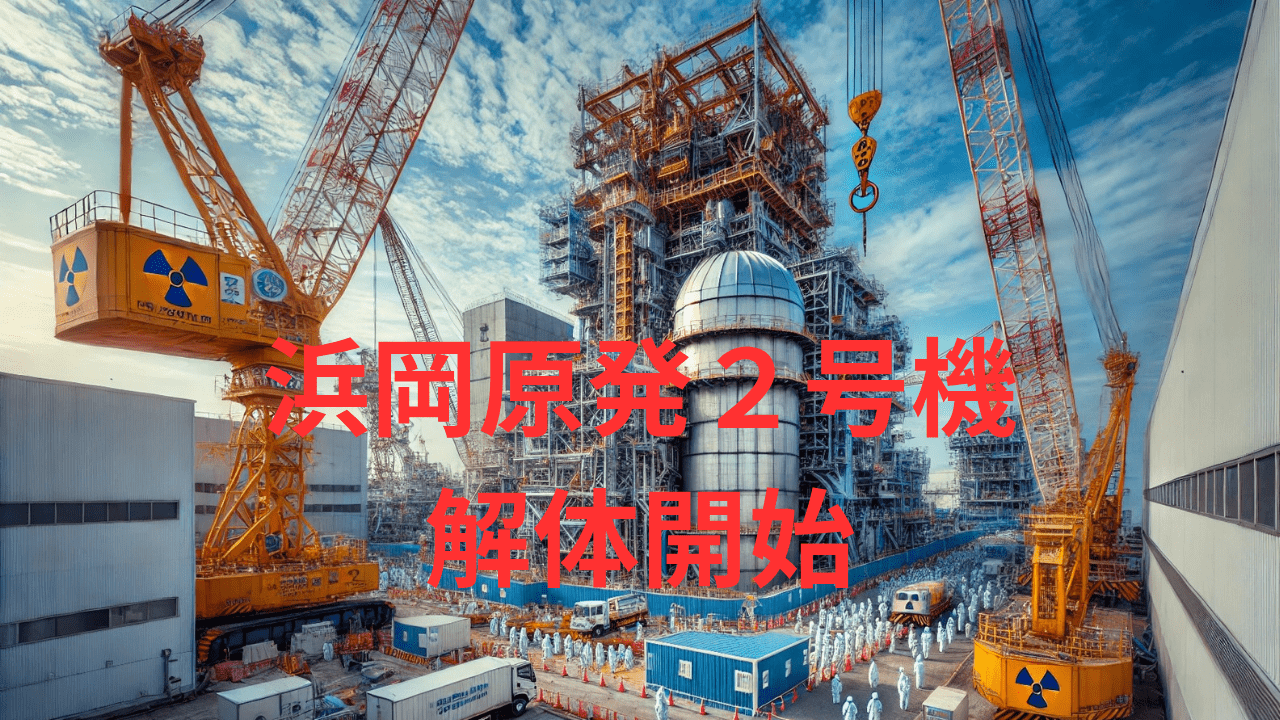

\n日本の原子力発電所で、新たな歴史の1ページが開かれた。静岡県御前崎市にある中部電力・浜岡原発2号機で、国内初の商業用原子炉の解体作業が始まったのだ。

「大廃炉時代」という言葉が現実味を帯びてきたが、果たしてそれは前向きな意味なのか、それとも負担ばかりが膨らむ未来なのか。原発をめぐる議論は今後さらに加熱していくことになりそうだ。

浜岡原発2号機とは?

この浜岡2号機、1978年に運転を開始し、約30年にわたって稼働してきた。原発としては、けっこう長く頑張ったほうだ。しかし、2008年に廃炉が決定。そして2011年の福島第一原発事故が追い打ちをかけるように、中部電力は浜岡原発全体の運転停止を決断した。

それから十数年。ついに原子炉の解体が本格化したわけだが、廃炉作業は一筋縄ではいかない。

廃炉作業はどう進むのか?

廃炉とひと口に言っても、その道のりは長い。以下のようなステップを経て進められる。

| ステップ | 作業内容 |

|---|---|

| 1. 使用済核燃料の搬出 | 燃料棒を取り出し、安全な保管施設へ移動(完了済み) |

| 2. 放射線量の高い機器の除染 | 設備の洗浄や除染作業を実施 |

| 3. 原子炉解体(現在の段階) | 圧力容器や内部構造物の取り外し |

| 4. 建屋の解体 | 施設の取り壊しと撤去作業 |

| 5. 敷地の再利用または更地化 | 土壌汚染対策や跡地利用計画の実施 |

特に難関なのが「原子炉圧力容器の解体」だ。放射線量が高いため、遠隔操作のロボットや特殊なシールド技術を駆使しながら慎重に進めるしかない。失敗すれば作業員や環境への影響が避けられないだけに、ここからが正念場だろう。

「大廃炉時代」とは?

「大廃炉時代」と聞くと、いかにも時代の転換点のように響くが、実際のところ、日本はすでにその渦中にある。

福島第一原発事故以降、多くの原発が運転停止に追い込まれ、廃炉が決まったものも少なくない。その数は今後さらに増えていくだろう。つまり、浜岡2号機の解体は決して他人事ではなく、日本中でこれから頻繁に起こる出来事の先駆けにすぎないのだ。

では、この「大廃炉時代」、何が問題なのか?

廃炉作業の主な課題

- 放射性廃棄物の処理:使用済み燃料や解体した原子炉の一部は、処分方法が確立されていない。いまだに「最終処分場はどこに?」という議論が続いている。

- 技術者不足:新しい原発が作られなくなれば、当然、原子力分野の技術者は減る。廃炉を進めるための人材確保が難しくなっている。

- 高額なコスト:廃炉には数千億円単位の費用がかかる。電力会社にとっては大きな負担で、最終的に電気料金に跳ね返ってくる可能性もある。

- 安全管理の徹底:廃炉作業中の被ばくリスク、廃棄物の漏洩、地震などによる事故リスクなど、安全管理のハードルは高い。

廃炉は「終わり」ではなく、新たな難題の始まりとも言えるだろう。

これからどうなるのか?

浜岡2号機の解体は、日本の原発廃炉の「モデルケース」になる可能性が高い。今回の経験が、今後の原発解体のノウハウにつながるかもしれない。しかし、それは同時に「想定外のトラブル」が起きる可能性もあるということだ。

また、廃炉作業の進展とともに、新しい産業が生まれる可能性もある。廃炉関連の技術開発や人材育成が進めば、原発を持つ他国への技術輸出という道も開けるかもしれない。

一方で、最も厄介な問題である「放射性廃棄物の最終処分場」は、いまだに決着がついていない。いくら原発を解体しても、そのゴミを安全に保管できなければ、結局は「負の遺産」を未来に押しつけることになる。

日本は本当に、これからの「大廃炉時代」を乗り切れるのか? 浜岡2号機の解体作業の行方が、その答えを握っているのかもしれない。

浜岡原発2号機で原子炉解体が始まる国内初の作業、「大廃炉時代」へ

原発 #廃炉 #浜岡原発 #エネルギー政策 #放射性廃棄物 #日本の未来 #環境問題 #安全管理

コメント