この記事を読んでわかること

- 大阪・関西万博の「入場者数」にスタッフや関係者が含まれていることの実態

- なぜそのカウント方法が議論を呼んでいるのか

- 協会側と批判側、双方の視点から見た問題の本質

- 信頼関係構築のために検討すべき今後の対応策

「えっ、これは…」

先日朝日新聞の記事を読んでいた私は、思わず立ち止まった。見出しには次のように書かれていた。

『万博入場者は”来場客+スタッフ”で計算 協会発表に批判も』

私はルポライターとして活動する21歳のみく。学生時代から様々な社会問題を取材してきたが、この記事は私の注意を引いた。多くの税金が投入される国家プロジェクト、大阪・関西万博の運営に関わる重要な課題だと感じたからだ。

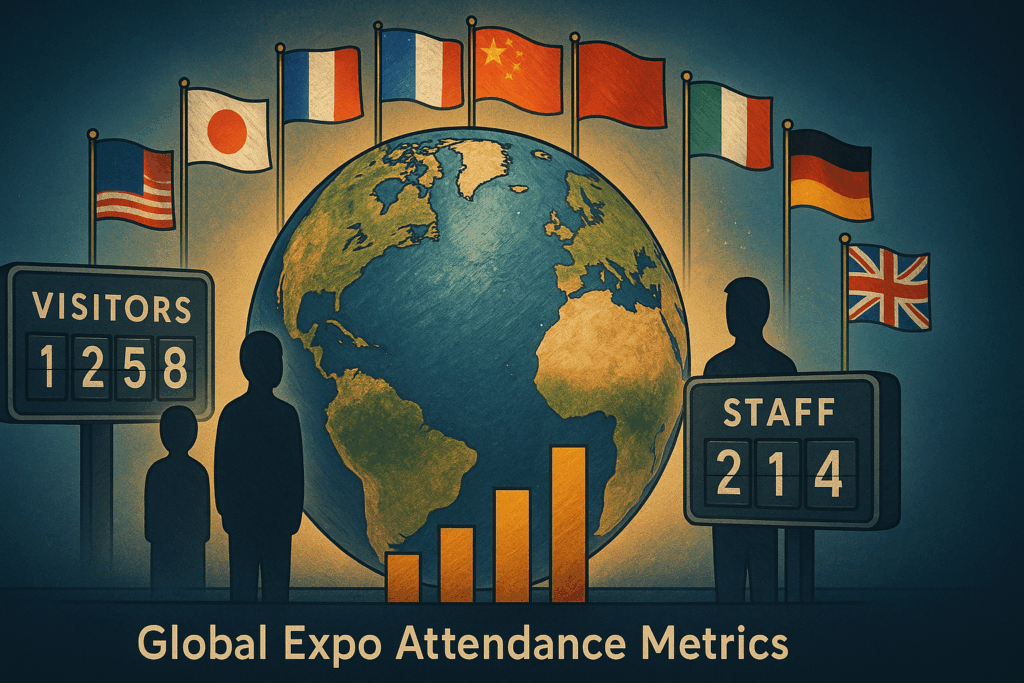

2025年、日本の未来を世界に示す舞台となる大阪・関西万博。その成功の指標として注目される「入場者数」について、一般的に想定される「お客さん」の数だけでなく、会場運営に関わるスタッフや関係者もカウントされているという。

この報道を受け、SNS上では様々な意見が交わされている。「数字を水増ししているのではないか」「情けない対応だ」という批判的な声がある一方で、「国際的な慣例に従っているだけ」「問題視するほどのことではない」という見方もある。

私は万博に期待する一市民として、この問題の背景をより深く理解したいと思った。表面的なニュース解説ではなく、その背景にある構造的な問題まで掘り下げてみたい。この記事が、万博と私たち市民との関係について考えるきっかけになれば幸いだ。

発覚の経緯と問題の核心:何が議論を呼んでいるのか?

まずは事の発端から整理しよう。

共同通信や産経新聞などの報道によると、2025年に開催される大阪・関西万博の「入場者数」について、主催する公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(万博協会)が採用するカウント方法に注目が集まっている。

ニュース参照

「水増しだ」「情けない」万博入場者は〝来場客+スタッフ〟で計算 協会発表に批判噴出

協会が公式に発表する予定の「入場者数」には、

- チケットを購入したり招待されたりして訪れる一般の来場客

- 会場運営に携わる運営スタッフ

- 各パビリオンで働く出展者

- 無償で活動するボランティア

- 警備員や清掃員

- その他業務のために会場に入る関係者

これらが含まれるという。

つまり万博協会が発表する「入場者数」は、一般的にイメージされる「観客数」だけでなく、「その日、会場の敷地内にいた人間の延べ総数」に近い数字になる可能性がある。

先日、京都の美術館で開催された展覧会の入場者数が発表されたとき、私はその数字を単純に「チケットを買って展示を見に来た人の数」だと理解していた。博物館職員や警備員、ボランティアガイドまで含まれているとは考えていなかったはずだ。多くの市民も同様の認識ではないだろうか。

この報道は様々な反応を呼び起こした。インターネット上では「透明性に欠ける」という指摘から、「目標達成のためのごまかしではないか」という厳しい意見まで見られる。

一方、万博協会側は複数のメディアの取材に対し、「過去の万博でも同様の方式が採用されてきた」と説明しているとされる。また、愛知万博など過去の事例でも同様のカウント方法が用いられていたという指摘もある。

大阪・関西万博をめぐっては、これまでも、

- 当初の想定を上回る会場建設費の増加問題

- 海外パビリオン建設の進捗状況

- 開催意義に関する議論

- 運営体制についての懸念

といった様々な話題が報じられてきた。

テレビやネットニュースでこうした報道に接するたび、私の周囲でも「大丈夫なのだろうか」という声が聞かれるようになっていた。こうした状況の中で今回の「入場者数カウント方法」に関する話題が加わり、万博運営に対する関心がさらに高まっている。

なぜ批判の声があがるのか?様々な視点からの分析

単なるカウント方法の違いが、なぜ議論を呼ぶのか?その背景にある様々な視点を探ってみよう。

1. 「入場者数」という言葉の一般的理解

昨年、友人と音楽フェスティバルに参加したとき、主催者が「過去最高の動員数」と発表していた。私たちが想像していたのは、同じように音楽を楽しみに訪れた「観客」の数だった。ステージで演奏するミュージシャンやスタッフまで含めてカウントしているとは考えていなかった。

私たちは「入場者数」という言葉から、「そのイベントの魅力や人気を示す指標」というイメージを持つことが多い。映画の興行収入、スポーツイベントの観客数、美術館の来場者数…これらは通常、「一般の人がどれだけ足を運んだか」を示す数字として認識されている。

今回の万博のケースでは、その一般的な認識と異なるカウント方法が採用されることになる。イベントを「支える側」であるスタッフまでが数字に含まれることで、「実際の来場者数よりも多く見せようとしているのではないか」という懸念が生じている。

「入場者数=観客の数」って思ってたけど、裏でスタッフや関係者まで含まれてるとなると…ちょっとモヤモヤするよね。数字の見せ方ひとつで、印象って大きく変わるんだなぁ…。

2. 目標達成に関する視点

大阪・関西万博が掲げる目標来場者数は、経済産業省の公表資料によれば約2,820万人とされている。これは東京ドーム(約5.5万人収容)で考えると、500回以上満員にする計算となる非常に大きな数字だ。

昨年のインターンシップで企業の目標管理について学んだ経験から、大きな目標を掲げることの圧力は想像に難くない。万博協会もこうした目標達成に向けたプレッシャーを抱えていることが考えられる。

「スタッフ込み」のカウント方法が、「目標達成のために数字を良く見せようとしている」という印象を与える可能性は否定できない。特に、予算や準備に関する様々な課題が報じられる中で、「見かけの数字だけを重視しているのではないか」という懸念につながりやすい。

3. 透明性と説明責任の観点

大学の行政学の授業で学んだのは、公的機関の透明性と説明責任の重要性だ。万博は国民の税金と期待によって支えられる公共性の高いプロジェクトである。だからこそ、運営には透明性と国民に対する誠実な説明が求められる。

カウント方法そのものよりも、「なぜこのようなカウント方法を採用しているのか」「一般来場者とスタッフ等の内訳はどうなっているのか」といった点についての丁寧な説明が不足していると感じる声が多い。この説明不足が「情けない」という反応につながっている面もあるだろう。

4. 国際慣行と時代の変化

一方で、万博協会の説明によれば「過去の万博でも同様の方式だった」とされる。2005年の愛知万博でも同様のカウント方法が採用されていたという指摘もある。国際博覧会条約に基づく万博特有の慣行である可能性も考えられる。

しかし、情報公開やコンプライアンスへの意識が高まっている現代社会において、過去の慣行がそのまま受け入れられるかという点は議論の余地がある。

昨年のメディア論の講義で、情報環境の変化について議論したことを思い出す。インターネットとSNSの普及は、情報の流通と透明性への期待を根本から変えた。かつては一部の関係者しか知り得なかった情報が、今では瞬時に拡散され議論の対象となる。こうした変化の中で、「前例踏襲」という説明だけでは不十分と感じる人が増えているのは自然なことかもしれない。

主要イベントにおける入場者数カウント方法の比較

この問題をより理解しやすくするために、他のイベントと比較してみよう。

この表は公開情報や一般的な慣行に基づく推定比較であるが、関係者まで「入場者数」に含めるカウント方法は万博に特有である可能性がうかがえる。日本イベント産業振興協会の資料によれば、民間が運営するテーマパークや音楽フェスでは、通常、運営側の人員を「入場者数」に含めることは一般的ではないとされる。

昨年のコンサートレポートを書いた際、プロモーター発表の「動員数」はチケット販売数やゲスト招待数を基にしていることを担当者から教えてもらった。その数字にスタッフは含まれていなかった。

民間イベントにとって「入場者数」は、ビジネスの成果や集客力を示す重要な指標であり、投資家やスポンサー、顧客に対して、明確な情報を提供する必要があることも背景にあるだろう。

参考記事

【万博】物議を醸す「来場者数の数え方」“関係者を含む数”を公表の博覧会協会「水増しではない」改めて強調

なぜ「過去の慣例」が議論を呼ぶのか?

では、なぜ過去から続いてきた慣行が、現代において議論を呼ぶのか?それは時代背景の変化が大きな要因と考えられる。

情報公開への意識の高まり

大学のメディア論の授業で学んだように、インターネットとSNSの普及は情報の流通と期待を大きく変えた。現代社会では、企業や公的機関に対する透明性や説明責任への要求が以前よりも高まっている。「前例があるから」という説明だけでは、納得が得られにくくなってきている。

公共事業への目線の変化

ゼミでの議論でも度々話題になったが、人口減少や財政問題を背景に、公共投資や大型プロジェクトへの視線はより厳しくなっている。税金の使い方に対する国民の関心は高く、説明責任の重要性も増している。

「共感」と「信頼」の重要性

現代社会において、人々が組織やプロジェクトに求めるのは、規模や派手さだけではない。その理念や姿勢への「共感」、そして「信頼」が重要な要素となっている。今回の問題は、万博と市民との信頼関係に関わる問題としても捉えられている。

卒業研究で調査した若者の消費行動でも、ブランドの姿勢や透明性を重視する傾向が顕著だった。万博のような公共性の高いプロジェクトであれば、なおさらこうした価値観が問われるだろう。

万博協会には、過去の慣行を踏襲するだけでなく、現代社会の価値観に照らして、その手法の妥当性を検討する姿勢が求められているのかもしれない。

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

- 万博の入場者数カウントには一般来場者だけでなくスタッフも含まれる可能性がある

- この方法は過去の万博でも採用されていたが、現代では透明性の観点から議論を呼んでいる

- 民間イベントのカウント方法との違いが、混乱や批判の一因となっている

- 情報公開や説明責任への期待が高まる中、より丁寧な情報提供が求められている

なぜ正直に説明しないのか?協会側の様々な立場からの考察

これほどの議論を招きながら、なぜ万博協会は「来場客+スタッフ」というカウント方法についてより詳細な説明を行わないのだろうか?協会側の立場から、いくつかの可能性を考察してみたい。

考察1:目標達成を巡る状況

日本経済新聞(2023年11月)の報道によれば、約2,820万人という万博の目標来場者数は、単なる努力目標ではなく、万博の成功・失敗を評価する重要な指標となっている。公共プロジェクトマネジメントの講義で学んだように、こうした数値目標は運営の評価と直結する。

ある自治体職員へのインタビューで聞いた話では、大規模プロジェクトでは目標未達が「失敗」と烙印を押される風潮があるという。万博においても、目標未達となれば、

- 国内外からの評価への影響

- 予算執行に対する説明責任

- 関係省庁や自治体との関係

- 将来的な大型イベント誘致への影響

など、様々な課題が生じる可能性がある。

この状況が、「目標達成に近づけたい」という心理につながり、従来のカウント方法を維持する一因となっている可能性がある。ただし、これはあくまで推測であり、協会の公式見解ではない点に留意が必要だ。

「目標=評価」って構図があるからこそ、数字に“盛りたくなる”心理も生まれるんだよね…。でもそれが信頼を揺るがす結果になるなら、本末転倒だよなって思っちゃう…。

考察2:組織文化と前例踏襲の傾向

国際的な大型イベントの運営組織には、特有の組織文化がある場合がある。昨年の行政学のレポートで研究した「前例踏襲」の傾向は、公的機関に限らず、伝統的な大規模組織にも見られることがある。

「過去の万博でも同様だった」という説明が事実だとすれば、それは組織内の「常識」として受け継がれてきた可能性がある。大規模組織では、

- 部署間の連携構造

- リスク回避志向

- 意思決定プロセス

- 外部との対話方法

といった要素が、こうした慣行の継続に影響することがある。

昨年インタビューした元公務員の方は「組織では『これまでこうだったから』という理由が非常に強い力を持つ」と話していた。特に問題が指摘されるまでは、従来のやり方を見直す機会が少ないことも考えられる。

「前もこうだったから」が理由になるのって、組織あるあるだけど…それが世間とのズレを生んじゃうんだよね。大きな組織ほど、慣習を見直す“きっかけ”がないと変われないのかも…。

考察3:国際慣行との整合性

万博協会の説明によれば、このカウント方法は国際的な慣行に基づくものとされる。国際博覧会条約に基づく万博では、各国共通の指標が存在する可能性がある。

経済産業省の公開資料によれば、過去の万博(愛知万博、上海万博など)でも同様のカウント方法が採用されていたとされる。国際的な比較可能性を維持するために、従来の方法を踏襲している側面があるかもしれない。

ただし、国際慣行であっても、国内の理解や期待とのギャップがあれば、より丁寧な説明が必要だという点は変わらない。

考察4:コミュニケーション戦略の課題

危機管理広報の専門家が雑誌「広報会議」で指摘するように、リスクコミュニケーションの基本は「早期発見・早期開示・誠実な対話」だ。今回のケースでは、このプロセスに課題があった可能性がある。

- 早期発見:このカウント方法が議論を呼ぶリスクを事前に認識できていたか

- 早期開示:リスクを認識していた場合、積極的な情報開示があったか

- 誠実な対話:議論が生じた後の対応は十分だったか

先月のPR論の特別講義で学んだのは、「説明が後手に回ると、より大きな不信感を招く」ということだった。この点からも、万博協会には今後のより積極的な情報発信が期待される。

今後の展望:信頼関係構築のために考えられる対応

今回の「万博入場者数カウント問題」は、数字の計算方法という技術的な問題にとどまらない。それは、大阪・関西万博の運営と市民との信頼関係、そして大規模プロジェクトのあり方そのものに関わる問題だ。

この状況をより良い方向に進めるために、どのような対応が考えられるだろうか。

1. 情報の透明性確保

日経ビジネス(2023年12月号)のインタビューで危機管理の専門家が指摘するように、信頼回復の第一歩は透明性の確保だ。万博協会には以下のような対応が期待される。

- 入場者数の定義とカウント方法の詳細な説明

- 過去の万博との比較データの公開

- 国際的な慣行との関係性の説明

- カウント方法の選択理由の明確化

先日取材した自治体の広報担当者は「不都合な情報こそ、積極的に開示することで信頼を得られる」と語っていた。この視点は重要だと思う。

2. カウント方法の検討

現代社会の期待に応えるためには、カウント方法そのものの見直しも選択肢となりうる。例えば、

- 「総入構者数」と「一般来場者数」を分けて発表する

- 内訳(一般/スタッフ/関係者など)を明示する

- 国際比較用と国内向けの両方の数字を公表する

といった対応が考えられる。

実際、国際イベント協会(IAEE)の資料によれば、近年の国際的なイベントでは、複数の指標を併用して発表する傾向が見られるという。こうした事例から学ぶことも有益かもしれない。

3. 対話の強化と説明責任

万博協会の公式ウェブサイトでは、説明会や情報発信の取り組みが紹介されている。こうした活動をさらに強化し、

- 入場者数カウントに関する詳細な説明機会の設定

- 一般市民からの質問や意見に応える場の創出

- 専門家を交えた議論の場の設定

などを通じて、対話と相互理解を深めることが重要だ。

PR論の授業で学んだように、対話は一方通行ではなく、互いの理解を深めるプロセスだ。万博協会と市民の間で、このプロセスがより活発になることを期待したい。

4. ガバナンス体制の強化

長期的には、こうした課題を未然に防ぐための体制づくりも重要だ。行政学の教授が指摘していたのは、

- 外部の視点を取り入れる仕組み

- 透明性を確保するためのチェック機能

- 市民との対話を促進する組織文化

といった要素の重要性だ。

万博は一過性のイベントではなく、その準備と運営のプロセスが日本の大規模プロジェクトのあり方に影響を与える可能性がある。だからこそ、その進め方そのものに注目が集まるのだろう。

この問題って、単なる「カウント方法の誤解」じゃなくて、“信頼をどう築くか”の話なんだよね。数字の出し方一つで信頼が揺らぐ時代だからこそ、透明性・説明責任・対話の3つ、今こそ本気で取り組むべきだと思う。

結論:対話を通じた相互理解の重要性

今回の「万博入場者数カウント問題」から見えてくるのは、単なる数字の扱い方ではなく、公共プロジェクトと市民との関係性だ。

カウント方法そのものの是非以上に重要なのは、

- 透明性と説明責任:市民が理解できる形での情報公開

- 対話の姿勢:疑問や批判に真摯に向き合う姿勢

- 時代に応じた変化:社会の期待の変化に対応する柔軟性

といった要素ではないだろうか。

大阪・関西万博が「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを掲げる以上、その運営プロセス自体が、未来にふさわしい透明性と対話を備えていることが望ましい。

ルポライターとして様々な社会問題を取材してきた経験から言えば、最も重要なのは「対話」だ。批判と反論の応酬ではなく、互いの立場を理解し、より良い方向を目指す建設的な対話こそが、この問題の解決への鍵になるだろう。

万博は、日本が世界に示す「未来社会」の実験場だ。その運営のあり方自体が、私たちが目指す社会の姿を映し出すことになる。一人の市民として、この問題を通じて私たち自身の社会のあり方を考える機会になれば幸いだ。

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

- 万博協会のカウント方法には国際慣行との整合性や組織文化の影響も考えられる

- 批判の声と協会側の立場、双方の視点を理解することの重要性

- 信頼関係構築には透明性の確保と誠実な対話が不可欠

- 私たち市民も、建設的な議論を通じて、より良い万博の実現に貢献できる

さて、ここまで読んでくれたあなたは、どう感じただろうか?

「協会側にはもっと丁寧な説明が必要だ」

「国際慣行なら理解できる面もある」

「万博そのものについて、もっと議論すべきではないか」

様々な意見があると思う。ぜひ、あなた自身の考えを聞かせてほしい。異なる視点からの対話が、より良い未来への第一歩になると信じている。

【厳選】話題のニュースを深堀。みゆきのニュース解説!

※※関連記事※※

#大阪万博 #関西万博2025 #入場者数問題 #公共性と透明性 #博覧会協会

コメント