あなたのお盆は7月?8月?【全国仰天ルポ】9割が知らないお盆の“本当の姿”と、ご先祖様を迎えるための全知識

「お盆だから、実家に帰りなさい」

毎年夏になると、母から電話がかかってきます。私、ルポライターのみく(21歳)にとって、お盆は「家族で集まって、お墓参りをして、ナスときゅうりのアレを飾る日」くらいの認識でした。でも、友人と話していたら、衝撃の事実が発覚したんです。

「え、お盆にジンギスカン食べるの?」

「うちのお盆、7月だけど?」

私たちが「当たり前」だと思っていたお盆の姿は、実はパズルのピースの一つでしかなかった。その事実に気づいた時、いてもたってもいられなくなりました。この「お盆」という巨大な文化の正体は一体何なのか? 私自身の足で、その深層を確かめたい。今回は、そんな私の個人的な探求の記録です。

この記事を読んでわかる事

教科書には載っていない、お盆の「本当の意味」

あなたの家のお盆が「8月」にある、意外な理由

初心者でも絶対迷わない、お盆の具体的な過ごし方と「やっちゃいけないこと」

思わず「何それ!?」と声が出る、全国のぶっ飛んだお盆の風習

これからの時代、私たちはご先祖様とどう向き合っていくべきか

なぜ、ご先祖様は夏に帰ってくるのか?

そもそも「お盆」って何なんでしょう。私も今回の取材で初めてちゃんと知ったんですが、正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言うそうです。正直、一発で漢字変換できませんでした。

ゆり部長、さすがです…!一体どんな漢字だったんですか?

その起源は、お釈迦様のお弟子さんが、地獄の苦しみの中にいるお母さんを助けた、という仏教の物語にあると言われています。なんだか壮大な話ですよね。

盂蘭盆会(うらぼんえ)の起源については以下を参考にしてください👇

盂蘭盆会とは?意味や歴史、期間中の過ごし方、宗派ごとに違う点まで解説 |知っておきたい家族葬|株式会社家族葬

でも、私がもっと「これだ!」としっくりきたのは、これが日本の古い「祖霊信仰」と結びついたという点です。つまり、難しい仏教の話だけじゃなく、

「ご先祖様に感謝して、夏にご挨拶する」

という、もっとシンプルで温かい日本人の気持ちがベースにある。そう考えると、毎年おばあちゃんが仏壇に手を合わせている姿が、スッと心に入ってくる気がしませんか?

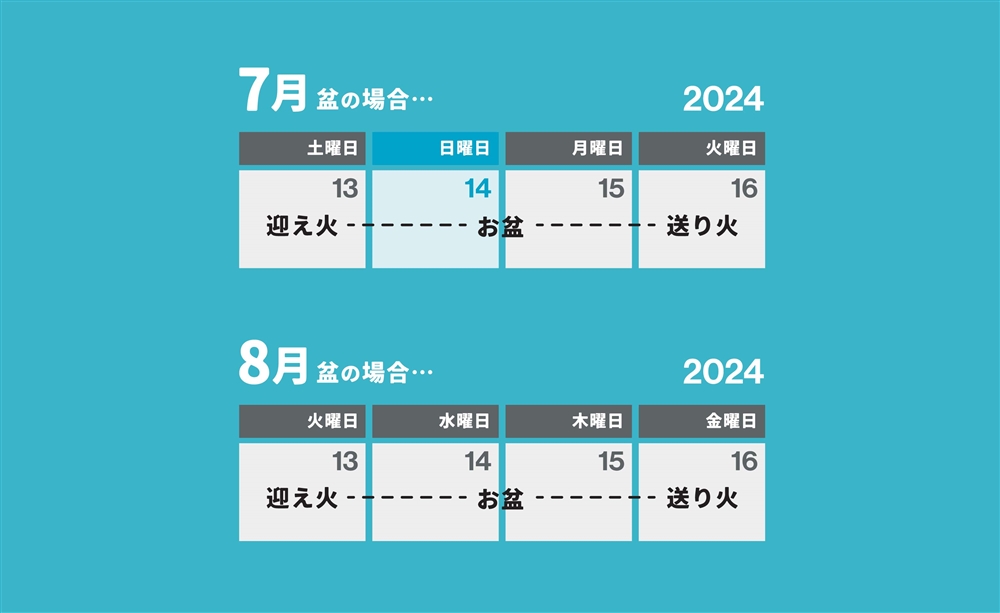

大問題!あなたのお盆は7月? 8月?

ここで一つ、皆さんに質問です。あなたのお盆は、いつですか?

おそらく多くの人が「8月13日からでしょ?」と答えるはず。私もそうでした。でも、下の地図を見てください。これは今回、私が調べてまとめた地域ごとのお盆の時期の目安です。

地域ごとのお盆の時期(目安)

新暦7月盆(新盆)

7月13日~16日

石川県金沢市、北海道の一部など

新暦8月盆(月遅れ盆)

8月13日~16日

旧暦盆

旧暦の7月13日~16日

(毎年日程が変動します)

【表】地域ごとのお盆の時期(目安)

| 時期の種類 | 日程 | 主な地域 |

|---|---|---|

| 新暦7月盆(新盆) | 7月13日~16日 | 東京都(都心部)、神奈川県、石川県金沢市、北海道の一部など |

| 新暦8月盆(月遅れ盆) | 8月13日~16日 | 全国のほとんどの地域 |

| 旧暦盆 | 旧暦の7月13日~16日 (毎年変動) |

沖縄県、鹿児島県奄美地方など |

これ、驚きじゃないですか? 東京や金沢では7月にお盆をやるのが主流。そして沖縄では、毎年日付が変わる旧暦に合わせて行われるんです。

「なんでこんなバラバラなの?」って思いますよね。原因は、明治時代の「改暦」にありました。政府が「これからは世界標準の新暦で!」と決めたとき、新暦の7月は、多くの地域で農作業が一番忙しい時期と重なってしまったんです。

「ご先祖様のお迎えも大事だけど、目の前の稲が…!」

そんな農家の人々のリアルな事情から、

「じゃあ1ヶ月遅らせて、仕事が落ち着いた8月にやろう」

という流れが全国に広まった。これが、今の8月盆が多数派になった最大の理由だそうです。国の決定と、人々の生活の知恵がぶつかり合って生まれた文化。なんだか、すごく人間臭くて面白いと思いませんか?

【体験レポ】お盆って、結局何をすればいいの?

さて、ここからは実践編です。私、みくの実体験も交えながら、お盆の期間にやるべきことを紹介します。正直、毎年なんとなくやっていたことばかりでしたが、一つ一つの意味を知ると、見え方が全然変わってきました。

迎え火・送り火(13日・16日)

これは、ご先祖様が迷わないための「道しるべ」です。13日の夕方に「お帰りなさい」の気持ちで火を焚き、16日に「いってらっしゃい」で見送る。

※引用元:お盆の迎え火と送り火はいつ?世界にもお盆ってあるの?

うちでは毎年、家の前で「オガラ」という麻の茎を燃やします。あの独特の匂いがすると、「ああ、夏だな、お盆だな」と感じる、私にとっての夏の風物詩です。でも、都会のマンション暮らしの友人(横浜出身)は「そんなの燃やしたら消防車が来ちゃう!」と言っていました。彼女の家では、玄関に置ける小さなLEDタイプの提灯を飾るそうです。形は変わっても、「お迎えしたい」という気持ちは同じ。それでいいんだと思います。

PR

控えめだけど、お盆の空間をそっと彩ってくれるミニ提灯。

コードレスだからどこにでも置けて、やさしい灯りにホッとします。

コンパクトなのに、しっかりとした存在感がありますよ。

▶ このミニ提灯の詳細を見てみる

これ、私が子どもの頃、一番好きだった準備です。きゅうりの馬と、ナスの牛。ご先祖様が「来る時は足の速い馬で早く、帰る時はお土産を積んで牛でゆっくり」帰れるように、という願いが込められています。

毎年、弟と「どっちがカッコいい足を作れるか」を競い合っていました。今思えば、そんな風に家族でワイワイ言いながら準備すること自体が、きっと良い供養になっていたんでしょうね。

- やってはいけない、と言われていること

おばあちゃんから口酸っぱく言われたことが3つあります。

お祝い事: 結婚式とか、派手なパーティーは避けるべき、と。静かにご先祖様を思う期間だから、ということらしいです。

水辺に近づくこと: これは「霊に連れていかれる」なんて怖い話もありますが、調べてみたら、この時期は台風やクラゲの発生で水難事故が物理的に多い、という現実的な理由もあるようです。昔の人の知恵って、合理的ですよね。

生き物の命を奪うこと: 「仏様が見てるよ」と言われ、この時期だけは虫取りも禁止でした。

お祝い事: 結婚式とか、派手なパーティーは避けるべき、と。静かにご先祖様を思う期間だから、ということらしいです。

水辺に近づくこと: これは「霊に連れていかれる」なんて怖い話もありますが、調べてみたら、この時期は台風やクラゲの発生で水難事故が物理的に多い、という現実的な理由もあるようです。昔の人の知恵って、合理的ですよね。

これがお盆!?全国仰天ルポ

今回の取材で、私が一番価値観を揺さぶられたのが、地域ごとのユニークすぎる風習でした。いくつか紹介させてください。もう、私の「お盆」の概念は完全に壊れました。

【長崎】爆竹と大音量でご先祖様を送る「精霊流し」

これは本当に衝撃でした。お盆って、しめやかなものだと思っていたんです。でも長崎では、ご先祖様の霊を乗せた「精霊船(しょうろうぶね)」という巨大な船の模型を曳きながら、街中を練り歩くんです。しかも、耳をつんざくほどの爆竹と鐘の音を鳴らしながら! 現地の方に聞いたら、「故人を賑やかに、派手に送り出してあげるのが、長崎流の弔いさ」と笑っていました。静かに見送るだけが供養じゃない。こんなにもエネルギッシュな「さよなら」があるんだと、胸が熱くなりました。

詳しくはこちら👇

【沖縄】ご先祖様のためのお金「ウチカビ」を燃やす

沖縄のお盆は、旧暦で行われます。最終日の「ウークイ(お見送りの日)」に、彼らは「ウチカビ」と呼ばれる、黄色い紙を燃やすんです。これは、ご先祖様があの世でお金に困らないように、という仕送りの意味があるそう。なんて直接的で、なんて愛情深い風習なんだろう。そして、青年会が地域を練り歩く「エイサー」の力強い太鼓の音。沖縄のお盆は、地域全体でご先祖様を想う、一つの大きなお祭りのようでした。

【広島】カラフルすぎるお墓「盆灯籠」

広島のお墓参りの光景は、まるでアートです。お墓の一つ一つに、赤や青、黄色のカラフルな紙で作られた「盆灯籠」が立てられていて、墓地全体が信じられないくらい華やかなんです。これも、ご先祖様を明るくお迎えしたい、という気持ちの表れ。暗くて怖いイメージのあるお墓が、こんなにもポップで温かい空間になるなんて、想像もしていませんでした。

これからのお盆、どうする?

時代は変わって、今はお盆休みに海外旅行に行く人も珍しくありません。「オンライン供養」や、孫へのお小遣い「お盆玉」なんて新しい文化も生まれています。

伝統的な形が薄れていくことを、寂しいと感じる人もいるかもしれません。

でも、私は今回の取材を通して、少し違う考えを持つようになりました。長崎の爆竹も、沖縄のウチカビも、広島の灯籠も、全部形は違う。でも、その根っこにあるのは「ご先祖様を想う気持ち」「家族や地域との繋がりを大切にする心」で、全部同じだったんです。

形は、時代や、住む場所や、その人の生き方によって変わっていい。一番大切なのは、年に一度、ほんの少しでもいいから、自分に命を繋いでくれた人たちのことを思い出し、感謝する時間を持つことなんじゃないでしょうか。

この記事を読んで分かったことと考えるべきこと

この記事を読んでくださったあなたに、最後に一つだけ問いかけたいです。

あなたにとって、お盆とは何ですか?

今年は、ただの夏休みとして過ごすのではなく、ほんの少しだけ、ご自身のルーツに想いを馳せてみませんか。きゅうりとナスに割り箸を刺してみるのもいい。遠い故郷の空に向かって、心の中で手を合わせるだけでもいい。

その小さなアクションが、バラバラに見えるこの国の文化を、そして過去と未来を繋ぐ、一本の強い糸になる。私は、そう信じています。

筆:miku